Auteurs : François Patuel et d’Ine Van Severen

CIVICUS est une alliance mondiale d’organisations de la société civile et d’activistes qui s’engagent à renforcer l’action citoyenne et la société civile dans le monde entier. CIVICUS a été établie en 1993 et, depuis 2002, est fièrement basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, et compte plus de 9 000 membres dans plus de 175 pays.

Date de publication: Octobre 2020

Lien vers le document original

Site de l’organisation : CIVICUS

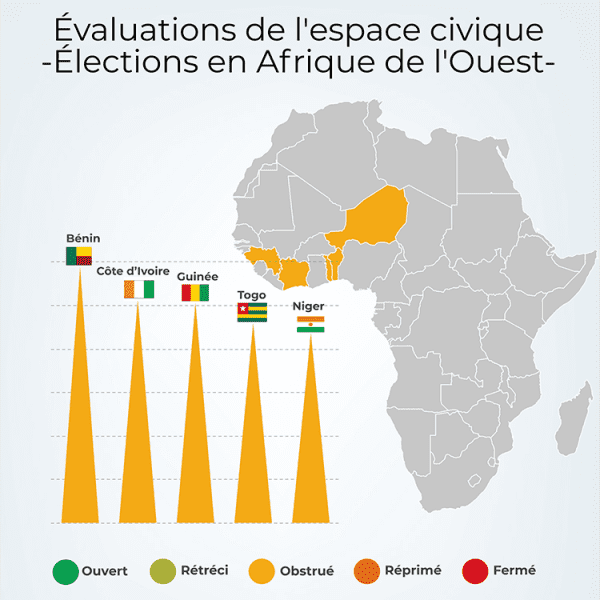

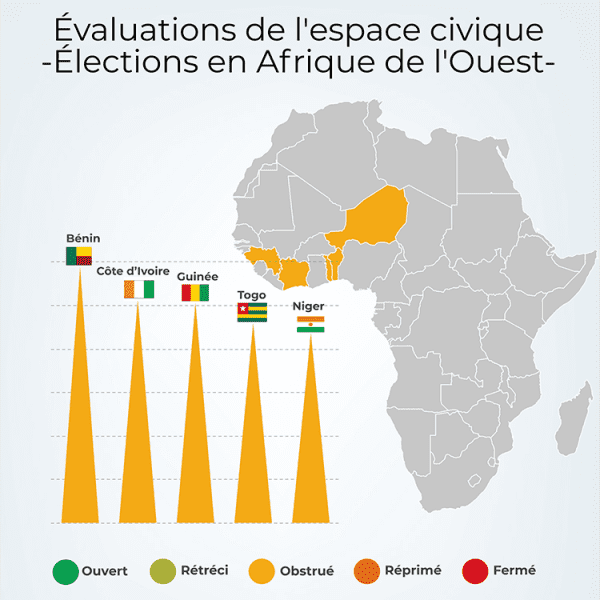

Bon nombre de pays francophones d’Afrique de l’Ouest ont connu ou connaitront des scrutins législatifs ou présidentiels, au cours de cette année 2020. Pour les élections déjà tenues, de fortes tensions sont notées conduisant à des dizaines de morts et les constats d’irrégularités sont évoqués par certains acteurs. De la volonté pour certains présidents sortants de briguer un 3ème mandat qui a conduit à des modifications constitutionnelles, à la privation des libertés d’association, d’expression et de réunion pacifique, la stabilité de la région est plus que jamais menacée dans un contexte où elle est confrontée à des défis sécuritaires et à la crise sanitaire de la Covid-19.

WATHI a choisi ce document parce qu’il présente une étude de cas portant sur 5 pays francophones ouest-africains, notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Niger et le Togo, en ce qui concerne les actes qui amenuisent l’espace civique. Ce document met aussi l’accent sur le rôle joué par les organisations de la société civile pour assurer le suivi et l’élaboration de rapports sur l’évolution de la situation des droits humains, et pour apporter un soutien aux survivants des violations des droits de l’homme.

Les récents scrutins qu’ont connu les pays de la région ouest-africaine offrent l’opportunité aux organisations de la société civile de mener des revendications au plan régional et international pour accroître la pression sur les autorités étatiques afin d’ouvrir et de protéger l’espace civique. Pour saisir cette opportunité, ce document propose quelques recommandations, que voici :

- Avant les élections présidentielles, aider les groupes de la société civile à entreprendre des revendications pour que les candidats à la présidentielle s’engagent à prendre des mesures concrètes en faveur des droits humains, si la situation s’y prête. Ce soutien peut comprendre des aides financières, mais plus important encore, un soutien politique qui peut s’exprimer, par exemple, en entreprenant des missions conjointes revendicatives ou d’enquête dans les pays ciblés, ou en incitant les organisations d’autres pays à entreprendre ces revendications lorsque les candidats à la présidence se rendent dans leurs pays respectifs.

- Fournir un soutien pratique au renforcement des compétences — formation, coaching, etc. — sur la participation au sein des mécanismes des droits humains à niveau international (organes de traités des Nations unies, procédures spéciales et EPU), régional (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et Union africaine) et sous-régional (CEDEAO). Ces séances de formation devraient être axées sur la manière de participer au sein des mécanismes et inclure des séances pratiques conduisant à la présentation de propositions et de rapports parallèles réels.

- Offrir aux groupes de la société civile une formation sur l’organisation de campagnes stratégiques et l’interaction avec les médias et sur les réseaux sociaux pour s’assurer que leurs voix sont entendues, notamment par les médias régionaux et internationaux. Dans la mesure du possible, faciliter les contacts entre les groupes de la société civile et les médias régionaux et internationaux.

- Fournir un soutien financier et politique — soutenir l’organisation de réunions, l’obtention de visas, etc. — pour que les groupes puissent entreprendre des déplacements revendicatifs afin de présenter leurs rapports ou propositions auprès des mécanismes des droits humains ou des pays ou organisations tiers ayant de l’influence.

- Soutenir les activités de renforcement des compétences des organisations de la société civile afin de développer leurs capacités en matière de recherche, notamment dans les enquêtes sur les droits humains, afin de garantir que leurs efforts revendicatifs reposent sur des preuves. Dans la mesure du possible, faciliter les contacts entre les groupes de la société civile et les experts en investigation, notamment en balistique, en criminalistique et en sécurité numérique.

- Soutenir les organisations de la société civile dans les contentieux stratégiques devant des instruments régionaux, notamment la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant et la Cour de justice de la CEDEAO, par le financement, le conseil sur les stratégies juridiques, la mise en relation avec des avocats expérimentés et le dépôt des mémoires en tant qu’amicus curiae.

- Inclure systématiquement des groupes pro-démocratie, des droits des femmes et des organisations de défense des droits des personnes LGBTQI+ dans les formations et dans les autres activités proposées de renforcement des compétences. Il est important d’inclure des groupes pro-démocratie dans ces séances de formation, même s’ils peuvent être considérés comme « politiques », pour ainsi les encourager à adopter dans leur travail une approche fondée sur les droits humains.

- Mettre en place un groupe d’avocats pouvant fournir une assistance légale aux organisations de la société civile au cas où leurs membres soient arrêtés ou victimes de harcèlement judiciaire.

- Développer un projet revendicatif avec les OSC en Afrique pour défendre la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

- Développer un projet revendicatif avec les OSC en Afrique de l’Ouest pour accroître la participation des ONG dans les processus de prise de décisions de la CEDEAO et pour que la CEDEAO adopte des positions plus fermes sur les questions des droits humains.

Les extraits suivants proviennent des pages: 7-11 ; 13 -20 ; 21-26 ; 29-33 ; 34-40

Bénin

Le Bénin se dirige vers une élection présidentielle difficile en avril 2021, peut-être sans la participation des candidats de l’opposition. Selon l’article 132 du Code électoral de 2019 — adopté par une Assemblée nationale sans représentation des partis d’opposition — les candidats à la présidentielle doivent compter avec le parrainage de 10 % des parlementaires et des maires. Les candidats de l’opposition peuvent avoir du mal à atteindre ce pourcentage étant donné qu’actuellement aucun groupe d’opposition n’est représenté au Parlement et que le seul parti d’opposition autorisé à se présenter aux élections locales et qui a remporté des sièges est parsemé de conflits internes qui ont conduit son fondateur, l’ancien président Boni Yayi, à démissionner un mois avant le scrutin. Les élections législatives de 2019 et les élections locales de 2020 ayant conduit à cette situation ont été largement contestées.

D’une élection troublée à l’autre, la peur s’installe.

Malgré l’ordre de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples de suspendre les élections locales et les inquiétudes concernant la pandémie de COVID-19, les scrutins se sont tenus le 17 mai 2020.

Les groupes d’opposition n’ont pas été autorisés à se présenter aux élections législatives du 28 avril 2019, situation qui a nourri les tensions politiques et a déclenché des manifestations de masse dans tout le pays. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a invalidé leurs candidatures le 5 mars pour non-respect du Code électoral de 2018. Des militants de la société civile et des dirigeants de l’opposition, notamment des membres du Parlement, ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Au moins quatre personnes sont mortes de blessures par balle. Le taux de participation a été le plus bas de l’histoire du pays (27,12 %).

Ces tensions politiques surviennent dans un contexte où la situation du pays en termes de sécurité s’est détériorée et des groupes armés se sont répandus depuis le Sahel jusqu’aux frontières Nord du Bénin. Le 9 février 2020, un groupe d’hommes armés a ouvert le feu sur un poste de police du village de Keremou, à la frontière avec le Burkina Faso, tuant un policier. Bien que les autorités n’aient pas établi de lien entre cet événement et la violence qui déferle sur le Sahel, les circonstances de l’attaque et la motivation des assaillants restent floues. Le 1er mai 2019, deux touristes français ont été enlevés et leur garde a été tué dans la même zone frontalière. Les touristes et deux autres otages ont été libérés dix jours plus tard au Burkina Faso.

Les autorités béninoises ont adopté une législation qui viole le droit à la liberté d’expression. Elle est utilisée contre des journalistes, des blogueurs et des militants politiques exprimant leur désaccord. Le Code du numérique promulgué en avril 2018 criminalise la publication de fausses informations, les délits de presse sur Internet et l’incitation à la rébellion sur Internet. Le nouveau Code pénal promulgué le 28 décembre 2018 criminalise les « atteintes…[contre les] symboles, valeurs et représentations de l’État, de la Nation, de la République, des traditions et des ethnies », et les actions conduisant les électeurs à s’abstenir de voter en utilisant de fausses informations, des calomnies ou d’autres moyens frauduleux.

Amnesty International a signalé qu’au moins 17 personnes, dont des blogueurs, des journalistes et des militants politiques, ont été accusées en vertu du Code du numérique depuis sa promulgation.

Le Code pénal adopté en 2018 restreint le droit à la liberté de réunion pacifique et a été utilisé pour arrêter et garder sous détention des manifestants pacifiques. Ce texte criminalise « tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique » et « toute provocation à un attroupement non armé ». Entre février et mars 2019, à l’approche des élections législatives d’avril 2019, les autorités béninoises ont imposé des interdictions générales des manifestations dans plusieurs villes, dont Abomey Calavi, Allada, Glazoue, Parakou et Porto-Novo.

Les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force pour disperser les manifestants et ont utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques et des balles réelles. Des forces militaires ont été déployées sur certains lieux de manifestation. Au moins quatre personnes ont été tuées par des armes à feu dans le cadre de ces manifestations.

Plus de 70 personnes, dont des membres de l’opposition politique et des dirigeants de la société civile, ont été arrêtées dans le cadre des élections législatives.

En mai 2019, 60 personnes ont été accusées de violences et voies de fait, de participation à un attroupement armé et d’incitation directe à un attroupement armé. Elles ont été libérées le 8 novembre suite à l’adoption d’une loi d’amnistie qui protège aussi les membres des forces de sécurité de poursuites pour les violations des droits humains commises dans le cadre des manifestations.

Nous avons vu la violence employée contre ceux qui sont descendus dans la rue lors des élections législatives de 2019. Nous avons constaté comment les autorités ont tout dissimulé sous couvert de la loi d’amnistie. Donc, lors des élections locales, personne n’a osé dire quoi que ce soit. Tout le monde a peur.

Au cours des trois dernières années, les autorités béninoises se sont ingérées dans les activités des associations, notamment en les empêchant de saisir les tribunaux régionaux et en restreignant leur droit de grève.

Le 30 avril 2020, la Cour constitutionnelle du Bénin a arrêté que le protocole additionnel permettant aux citoyens de saisir la Cour de justice de la CEDEAO n’est plus opposable à l’État béninois et que tous les actes entrepris dans le cadre de ce protocole sont nuls. La Cour constitutionnelle a soutenu que le protocole n’avait jamais été ratifié conformément à la loi. La Cour de justice de la CEDEAO a examiné à plusieurs reprises des cas de violations des droits humains perpétrées au Bénin. Par exemple, en 2017, la Cour de justice de la CEDEAO s’est prononcée contre le Bénin dans une affaire de détention illégale et a ordonné à l’État béninois le versement de huit millions de francs CFA (environ 14 400 USD) à la victime à titre de compensation.

Le 21 avril 2020, le Bénin a annoncé son retrait du protocole permettant aux particuliers et aux organisations non gouvernementales de porter des affaires devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, à peine quelques jours après que la Cour a ordonné la suspension des élections locales.

Les autorités béninoises ont sapé les activités des syndicats en restreignant le droit de grève au moyen de l’adoption de la Loi N° 2018-34 du 5 octobre 2018. Cette loi limite la durée des grèves à dix jours par an, sept jours par semestre et deux jours par mois. Aussi, elle interdit le droit de grève à certaines catégories professionnelles, notamment aux membres de la police, des douanes et du service des eaux et des forêts. Elle interdit également les grèves de solidarité et formule des définitions vagues concernant le service minimum à assurer en cas de grève.

Côte d’Ivoire

Dix ans après la crise électorale qui a fait 3 000 morts et a connu l’entrée en fonction du président Alassane Ouattara, La Côte d’Ivoire se dirige vers les élections présidentielles d’octobre 2020. Le pays renvoie une image de stabilité relative. Avec une croissance économique moyenne de 8 % par an depuis 2011, la Côte d’Ivoire est « l’un des pays à la croissance la plus rapide au monde » selon la Banque mondiale. Le pays a obtenu un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies — 2018-2019 — et la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2018. Alassane Ouattara, qui a déjà effectué deux mandats, a annoncé en mars 2020 qu’il ne se présenterait pas aux élections présidentielles de 2020.

Suite au décès de son successeur désigné, Amadou Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, Ouattara est revenu sur sa décision et a annoncé son intention de briguer un troisième mandat lors des élections présidentielles d’octobre. La candidature du président Ouattara a été controversée, car les Constitutions de Côte d’Ivoire de 2000 et de 2016 fixent toutes deux une limite de deux mandats pour les présidents. Les partisans de Ouattara affirment que l’adoption en 2016 de la nouvelle Constitution a remis à zéro le nombre de ses mandats, lui permettant ainsi de se présenter aux prochaines élections présidentielles.

La priorité des autorités est de museler les groupes d’opposition avant les élections présidentielles.

En juin 2014, la Côte d’Ivoire est devenue le premier État africain à avoir adopté une loi sur la protection des défenseurs des droits humains. Cette loi avait alors consacré les droits à la liberté d’expression et d’association, ainsi qu’à la protection contre les représailles. De plus, cette législation avait codifié les obligations qui incombent à l’État de protéger les défenseurs des droits humains, leurs familles et leurs domiciles contre des agressions, et aussi de mener des enquêtes et sanctionner les responsables de ces actes. En février 2017, le gouvernement a adopté un décret d’application créant un mécanisme de protection sous la responsabilité conjointe de l’État et de la Commission nationale des droits de l’homme.

Bien qu’il s’agisse de mesures positives, la Côte d’Ivoire a simultanément adopté des lois restreignant la liberté d’expression. De ce fait, un défenseur des droits humains a décrit la loi sur la protection des défenseurs des droits humains comme un « exercice de relations publiques visant à faire élire la Côte d’Ivoire au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2015 ».

Le 28 avril 2020, la Côte d’Ivoire a retiré aux particuliers et aux organisations non gouvernementales la possibilité de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Le pays a aussi contesté l’arrêt de la Cour dans l’affaire de Guillaume Soro publié six jours plus tôt. Cette décision constitue un revers majeur pour les défenseurs des droits humains puisqu’ils ne pourront plus saisir cette cour.

Le 26 juin 2019, la Côte d’Ivoire a adopté un nouveau code pénal contenant des dispositions qui violent le droit à la liberté d’expression, notamment la criminalisation des offenses au chef de l’État, la publication de fausses nouvelles, « les propos injurieux sur Internet » et « la publication de données pouvant porter atteinte à l’ordre public ».

Le 27 décembre 2017, la Côte d’Ivoire a adopté une nouvelle loi sur la presse. Bien que cette loi exclue explicitement les peines de prison et les détentions pour délits de presse, elle contient de vagues références à d’autres lois applicables qui pourraient être utilisées pour condamner des journalistes à des peines de prison, par exemple pour offense contre le chef de l’État. Cette loi prévoit également de lourdes amendes de plus de cinq millions de francs CFA (environ 9 000 USD) pour insultes, publication, diffusion, divulgation ou reproduction de fausses nouvelles offensant le chef de l’État.

Elle stipule également que, même si les faits sont établis, une déclaration peut être qualifiée de diffamatoire si les faits en question remontent à plus de dix ans ou concernent la vie privée de la personne. Enfin, cette loi institue l’Autorité nationale de la presse, dont les fonctions incluent l’exercice d’un pouvoir disciplinaire sur la presse et les journalistes. L’indépendance de l’Autorité nationale de la presse est compromise par la manière dont ses membres sont nommés. Par exemple, son président est désigné par le président de la République.

Les groupes locaux de défense des droits humains n’abordent pas les sujets politiques sensibles par crainte de représailles. Même les avocats ont peur.

La loi de 2015 modifiant le Code pénal renferme également des dispositions vagues pouvant être utilisées pour cibler des personnes qui expriment des opinions divergentes : par exemple, la « participation à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation » en temps de guerre est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Enfin, la loi de 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité prévoit des peines de prison et de lourdes amendes pour l’utilisation de données « obtenues frauduleusement », pour la formulation de « toute expression injurieuse, outrage ou invective dénuée d’accusation factuelle » par la voie d’un système d’information, ainsi que la diffusion par la voie d’un système d’information de « fausses informations suggérant qu’une destruction, dégradation ou détérioration de biens ou un préjudice contre des personnes a été ou sera commis ».

Les défenseurs des droits humains ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’utilisation de ces lois à mauvais escient pour faire taire les militants et les journalistes, et pour créer un climat de peur avant les élections.

Le nouveau Code pénal de 2019 conserve des dispositions qui criminalisent les manifestations spontanées et elles sont utilisées par les autorités ivoiriennes pour justifier la dispersion de manifestations pacifiques. Les défenseurs des droits humains ont exprimé leur inquiétude quant au risque accru que ces dispositions soient utilisées dans le contexte des élections, lorsque les tensions politiques sont fortes et que les manifestations ont tendance à se produire de manière spontanée en réaction à des événements politiques et sociaux soudains.

En août 2020, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes et des affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont été signalés suite à l’annonce de la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara lors des prochaines élections présidentielles. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Diomandé Vagondo, entre le 11 et le 13 août cinq personnes ont été tuées — trois à Daoukro, une à Gagnoa et une autre à Bonoua — et 104 personnes ont été blessées, dont des policiers et des gendarmes.

Amnesty International, qui a recueilli des témoignages lors des manifestations, a déclaré que les policiers à Abidjan semblaient avoir autorisé des groupes d’hommes à attaquer les manifestants. Certains de ces hommes étaient armés de machettes et de bâtons. À Divo, sept autres personnes sont mortes dans des affrontements entre groupes politiques entre le 21 et le 22 août.

Plus d’une centaine de personnes, notamment des défenseurs des droits humains, ont été arrêtées pour « trouble à l’ordre public », « incitation à la révolte », « violence contre les forces de l’ordre » et « destruction de biens d’autrui ». À la suite des manifestations d’août, le Conseil des ministres a annoncé le 19 août 2020 la « suspension » de toutes les manifestations sur la voie publique jusqu’au 15 septembre 2020.

Le 11 mars 2020, la police a arrêté au moins dix manifestants pacifiques lors d’une manifestation organisée par le groupe pro-démocratie, Tournons la page Côte d’Ivoire, à Yopougon, un quartier d’Abidjan. Ils protestaient et distribuaient des tracts contre l’adoption de la révision constitutionnelle par le Parlement, arguant qu’elle aurait dû être soumise à un référendum. Ils ont été détenus pendant six heures avant d’être libérés sans que des accusations ne soient retenues contre eux.

Guinée

Suite à un référendum contesté en mars 2020, la Guinée a adopté une nouvelle Constitution permettant au président Alpha Condé — au pouvoir depuis 2010 — de briguer un troisième mandat lors des élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020.

L’organisation du référendum constitutionnel controversé, couplé aux élections législatives reportées depuis 2018, a été entachée de violences. L’Organisation internationale de la francophonie (OIF), l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont refusé de surveiller ces élections en invoquant des inquiétudes concernant les listes électorales. Des groupes d’opposition, dont l’Union nationale des forces démocratiques de Guinée et l’Union des forces républicaines, ont boycotté les élections et refusent de reconnaître la nouvelle Constitution et le nouveau Parlement.

Le pays est dans une impasse politique et nous allons droit dans le mur.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), le représentant spécial du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), la CEDEAO, l’Union européenne, la France, les États-Unis, Amnesty International et Human Rights Watch (HRW ) ont condamné ou exprimé leur inquiétude face à la violence qui a entouré le référendum. Le Front National de Défense de la Constitution (FNDC) a estimé qu’au moins 37 personnes ont été tuées entre le 22 et le 24 mars 2020 dans le cadre des élections.

Le Front National de Défense de la Constitution (FNDC) a estimé qu’au moins 37 personnes ont été tuées entre le 22 et le 24 mars 2020 dans le cadre des élections

Le FNDC est une coalition de partis d’opposition et d’organisations de la société civile créée en avril 2019 en réponse au projet de modification de la Constitution du président Alpha Condé. En mai 2020, le bureau du procureur de Kankan a annoncé que 30 personnes avaient trouvé la mort lors de ces violences dans la seule ville de Nzérékoré, au nord du pays.

La Guinée a une longue histoire de violences liées aux élections. Dans le cadre des élections législatives de 2013, des dizaines de manifestants et deux agents des forces de l’ordre ont été tués. Pour ce qui est des élections présidentielles de 2015, au moins douze personnes ont été tuées. Ce chiffre monte à quinze pour les élections locales de 2018.

Les partis politiques ayant des affiliations ethniques, ces tensions politiques s’aggravent déclenchant parfois des épisodes de violence interethnique, en particulier dans la région de Guinée forestière. En 2010, l’ONU avait exprimé ses inquiétudes quant au risque de génocide.

Depuis 2015 les autorités guinéennes ont restreint la liberté d’expression, notamment en adoptant une législation criminalisant la contestation, en interdisant l’accès aux réseaux sociaux et en arrêtant et intimidant des journalistes, des militants pro-démocratie et d’autres défenseurs des droits humains.

Concernant la législation, la Loi sur la prévention et la répression du terrorisme adoptée en juillet 2019 contient des dispositions peu claires qui criminalisent toute action visant à « nier la commission d’un acte terroriste » bien que ces actes soient mal définis dans la loi.

Le Code pénal révisé de 2016 criminalise l’outrage, la diffamation et l’insulte, notamment à l’encontre des personnalités publiques, avec des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende. La Loi sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, votée le 2 juin 2016, criminalise les insultes sur Internet, la diffusion et la communication de « fausses informations », ainsi que la production, la distribution ou le transfert à des tiers de données « susceptibles de perturber la loi et l’ordre, la sécurité publique ou de compromettre la dignité humaine ».

La loi assimile la divulgation de données « qui devraient rester confidentielles » pour des raisons de sécurité nationale aux crimes de trahison ou d’espionnage, la rendant ainsi passible de la réclusion à perpétuité.

Les autorités guinéennes ont bloqué l’accès aux réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook Messenger et Instagram entre le 21 mars et le 23 mars, avant, pendant et après ce double scrutin. Ce blocage a empêché les défenseurs des droits humains de procéder au suivi et à la communication d’informations sur les droits humains pendant les élections.

Des militants pro-démocratie et d’autres défenseurs des droits humains, en particulier ceux proches du FNDC, ont été arrêtés et soumis à des procès injustes, à la torture et à d’autres mauvais traitements, notamment sous l’état d’urgence décrété pour combattre l’épidémie de COVID-19. Selon le FNDC, plus de 287 de ses membres sont à présent victimes de détentions arbitraires. Certains se sont trouvés détenus dans des centres de détention non officiels, dont la base militaire de Soronkoni, à 700 km de Conakry, dans l’est de la Guinée.

Ces dernières années la Guinée a adopté une législation qui restreint le droit de réunion pacifique. Par exemple, le Code pénal révisé de 2016 criminalise les manifestations spontanées, fournit des motifs vagues pour l’interdiction des manifestations et expose les organisateurs de manifestations à des peines de prison pour des actes illégaux commis par d’autres manifestants. La loi de 2015 sur le maintien de l’ordre public fournit un cadre réglementaire pour l’usage de la force. Cependant, il n’est pas conforme aux normes internationales.

Il n’invoque les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité que de manière marginale. Ce cadre réglementaire a été encore affaibli par la loi de 2019 sur l’utilisation des armes par la gendarmerie, qui énonce plusieurs justifications pour le recours à la force — notamment pour défendre les positions occupées par les gendarmes —, sans préciser que les armes à feu ne peuvent être utilisées qu’en cas de menace imminente de mort ou de blessure grave.

Au moyen de ces dispositions légales répressives, les autorités guinéennes ont violemment réprimé des manifestations de masse organisées par des groupes d’opposition et des organisations de la société civile comme le FNDC. En 2019, des dizaines de manifestations ont été interdites selon des critères arbitraires, notamment par le biais d’interdictions générales de toute manifestation du FNDC dans la région de Nzérékoré.

D’après Amnesty International, au moins 29 personnes ont été tuées entre janvier 2019 et mars 2020 lors de manifestations, la majorité de ces décès ont impliqué des membres des forces de sécurité selon des témoignages oculaires, des témoignages du personnel médical, et en se basant sur le type de munitions utilisées. Selon un collectif d’ONG engagées dans la défense des droits humains dans la région de Guinée forestière, 36 personnes sont mortes à Nzérékoré entre le 25 mars et le 2 avril dans des épisodes de violences liées aux élections ; certaines d’entre elles ont été enterrées dans des fosses communes. Les autorités ont reconnu 30 morts à Nzérékoré.

Malgré les engagements pris concernant l’investigation de ces meurtres, l’impunité l’emporte. Depuis 2010, plus d’une centaine de personnes ont été tuées en Guinée lors de manifestations et seulement un capitaine de police a été condamné en février 2019 pour la mort d’un manifestant en 2016. Les familles des personnes tuées lors des manifestations et les défenseurs des droits humains ont mentionné à plusieurs reprises qu’il est de plus en plus difficile d’accéder aux dossiers médicaux, aux certificats de décès, aux rapports d’autopsie et aux informations du personnel médical et du parquet concernant ces décès.

Plusieurs associations ont rencontré des difficultés dans le renouvellement de ces « certificats d’inscription temporaires » : par exemple, elles ont dû payer des pots-de-vin pour que leurs demandes soient examinées, ou ont essuyé un refus des autorités de répondre à leurs demandes de renouvellement

Les ONG et d’autres associations en Guinée sont confrontées à des obstacles pour leur inscription légale, ce qui affecte leur capacité à accéder au financement et à engager des poursuites judiciaires. La Loi de 2005 sur les associations établit un régime de notification. Selon les articles 5 et 7, l’association doit informer les autorités de son existence et recevoir un récépissé provisoire en attendant une accréditation formelle dans les 90 jours. Cependant, des dizaines d’associations, notamment des associations nationales de défense des droits humains bien établies, se sont vu octroyer des « certificats d’inscription temporaires » au lieu d’une accréditation permanente sans que cela ait aucune base légale.

Cette situation accroît inutilement les exigences administratives déjà onéreuses et chronophages. Plusieurs associations ont rencontré des difficultés dans le renouvellement de ces « certificats d’inscription temporaires » : par exemple, elles ont dû payer des pots-de-vin pour que leurs demandes soient examinées, ou ont essuyé un refus des autorités de répondre à leurs demandes de renouvellement.

En 2019, les autorités guinéennes ont présenté un projet de loi visant à remplacer la Loi de 2005 sur les associations. S’il était adopté, le projet de loi marquerait un pas en arrière pour la liberté d’association. Ce projet de loi limite la portée des activités des associations en déclarant qu’elles doivent être « apolitiques » et ne pas poursuivre des objectifs « illicites ou contraires aux lois et aux bonnes mœurs ».

De telles dispositions pourraient être utilisées contre les groupes LGBTQI+. Ce texte prévoit en outre une procédure d’inscription lourde et longue, pouvant prendre jusqu’à sept ans pour l’obtention d’une accréditation permanente. Il établit une vague distinction entre les associations « étrangères » et « nationales », et impose des exigences supplémentaires aux associations considérées comme « étrangères ». Ce projet de loi dispose que les associations peuvent être dissoutes par le ministre de l’Administration territoriale sans mandat judiciaire.

Les dispositions finales de cette loi sont ambiguës et pourraient conduire à ce que les associations possédant déjà des certificats d’inscription soient contraintes de présenter une nouvelle demande en vertu de la nouvelle loi. Le statut du projet de loi n’est pas clair, mais les militants craignent que le nouveau Parlement tente de l’adopter avant l’élection présidentielle de 2020.

Il n’y a pas eu de progrès dans l’examen du projet de loi sur les défenseurs des droits humains lancé par le ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté en 2017. Bien que ce projet de loi représente une occasion unique pour protéger les défenseurs des droits humains, il contient des dispositions qui pourraient être utilisées pour museler les voix dissidentes, car il dispose que les activités des défenseurs des droits humains « doivent contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité, de l’unité nationale, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire ». De plus, la création d’un mécanisme de protection indépendant n’est pas prévue dans le projet de loi.

Niger

Le Niger connaîtra trois élections d’ici la fin de l’année. Les élections locales, reportées depuis 2015, les législatives et présidentielles sont prévues en en décembre 2020. Les tensions politiques sont vives : les groupes d’opposition refusent de siéger à la Commission nationale indépendante d’éligibilité et organisent des manifestations de masse contre le nouveau Code électoral adopté en juin 2019 lors d’une session parlementaire qu’ils ont boycottée. Les groupes d’opposition considèrent que le code n’était pas « consensuel » et qu’il a été conçu pour empêcher au chef de l’opposition Hama Amadou de se présenter en 2020. Il est arrivé deuxième à l’élection présidentielle de 2016.

Au Niger, la situation humanitaire et en matière de sécurité est marquée par des affrontements entre les groupes armés, dont Boko Haram, et les forces de sécurité, ainsi que par les violations des droits humains commises par les deux parties sur les civils. L’ONU estime que 500 civils ont été tués ou enlevés au Niger en 2019 et que 2,9 millions de personnes, soit une personne sur dix au Niger, auraient besoin d’une aide humanitaire en 2020. La région de Diffa est sous l’état d’urgence depuis 2015 et les régions de Tillabery et Tahoua depuis 2017, une situation offrant des pouvoirs extraordinaires aux forces de sécurité.

Depuis 2019 le Niger a adopté une législation qui restreint la liberté d’expression sur Internet. La Loi sur la répression de la cybercriminalité, adoptée en juin 2019, criminalise la « diffamation, les injures et la diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la dignité humaine » et prévoit des peines de prison allant jusqu’à trois ans et des amendes pouvant aller jusqu’à cinq millions de francs CFA (environ 9 000 USD). Le 29 mai 2020, l’Assemblée nationale a adopté une loi sur l’interception des messages électroniques qui menace le droit à la vie privée.

Ce texte prévoit que les demandes d’interception de communications soient autorisées par le Président de la République, sans qu’il y ait un contrôle judiciaire. Il institue une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qui manque d’indépendance — six de ses huit membres sont désignés par l’exécutif — et dont les décisions ne sont pas juridiquement contraignantes.

Les défenseurs des droits humains ont exprimé leur inquiétude quant la loi de 2019 sur la cybercriminalité, car elle est utilisée contre des militants. Selon Amnesty International, depuis mars 2020 au moins onze personnes ont été arrêtées de manière arbitraire en vertu de cette loi pour « diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la dignité humaine.

Les autorités nigériennes continuent de réprimer les mobilisations pacifiques, notamment en interdisant les manifestations et en arrêtant les manifestants

Les forces de sécurité recourent fréquemment à un usage excessif de la force, entraînant des blessures et la mort lors des manifestations.

Au Niger les manifestations pacifiques convoquées par les organisations de la société civile sont interdites presque systématiquement. Le mouvement pro-démocratie Tournons la page Niger (TLP Niger) a documenté l’interdiction d’au moins 24 manifestations de la société civile à Niamey, Zinder, Dosso et Tahoua entre mars 2018 et mars 2020, souvent pour des motifs vagues, tels qu’« atteinte à l’ordre public ». Les autorités ont communiqué leurs décisions peu de temps en avance, parfois moins d’un jour avant la manifestation, entamant ainsi la capacité des organisateurs de contester l’interdiction devant un tribunal.

Depuis 2017, des dizaines de manifestants, notamment des militants de la société civile, ont été arrêtés et ont essuyé un usage excessif de la force dans le cadre de manifestations. Le 15 mars 2020, TLP Niger a organisé une manifestation contre des actes de corruption présumés dans l’achat de matériel militaire. Comme l’exige la loi, Ils ont informé les autorités locales mais n’ont pas obtenu de réponse. Les forces de sécurité ont été déployées le jour de la manifestation afin d’empêcher les rassemblements et elles ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

La police a arrêté quinze personnes, dont huit dirigeants d’organisations de la société civile telles qu’Alternative espaces citoyens et TLP Niger. Ils ont été accusés d’organisation d’une manifestation interdite, complicité dans la destruction de biens publics, incendie volontaire et homicide involontaire. Depuis mars, cinq des militants de la société civile ont été libérés sous caution.

Entre mars et avril 2018 les forces de sécurité ont arrêté au moins 26 personnes, dont dix dirigeants d’organisations de la société civile dans le cadre de manifestations contre la Loi de finances 2018. Si certains militants ont été libérés au bout de trois mois, d’autres sont restés détenus pendant plus d’un an.

Les défenseurs des droits humains ont exprimé leur inquiétude quant à l’ingérence des autorités dans les activités des associations au moyen du report ou de la suspension arbitraire de leur inscription notamment. En mars 2020 les autorités ont informé les défenseurs des droits humains et leurs partenaires financiers et techniques de leur intention de réviser la loi sur les associations.

L’Association des blogueurs pour une citoyenneté active a déposé sa demande d’inscription en janvier 2019 auprès des autorités administratives de Niamey. Elle a reçu un récépissé temporaire lui permettant de mener ses activités. Cependant, courant juin 2020 l’association n’avait toujours pas obtenu une autorisation formelle du ministère de l’Intérieur, un document qui faciliterait son accès aux financements étrangers, par exemple.

Le 30 octobre 2017, le ministre de l’Intérieur a publié un décret interdisant de fonctionnement sur tout le territoire national l’Association de défense des droits des consommateurs des technologies, de l’information, de la communication et de l’énergie (ACTICE). L’association s’est exprimée ouvertement contre le projet de Loi de finances de 2018 et a organisé une manifestation le 29 octobre 2017 pour dénoncer qu’il s’agissait d’un projet de loi « antisocial ».

Togo

Le 22 février 2020, le président Faure Gnassingbé a été élu pour un quatrième mandat, consolidant ainsi le règne des cinquante ans de sa famille. Le jour de l’élection, l’accès aux réseaux sociaux a été interrompu. Quelques jours avant l’élection on a empêché deux groupes de la société civile d’observer les élections et le personnel du National Democratic Institute a été expulsé du pays.

Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005, suite à des élections entachées d’épisodes de violences politiques au cours desquels jusqu’à 500 personnes ont été tuées. En mai 2019, l’Assemblée nationale a amendé la Constitution, permettant à Faure Gnassingbé de se présenter à sa réélection en 2020 et à nouveau en 2025, ce qui signifie qu’il pourrait potentiellement rester au pouvoir pendant encore dix ans. Il convient de rappeler que le parti au pouvoir dispose d’une nette majorité à l’Assemblée après que les principaux groupes d’opposition ont boycotté les élections législatives de 2018. De plus, la Constitution révisée protège Faure Gnassingbé de l’arrestation, de la détention et des poursuites pour des actes commis au pouvoir.

Le processus de révision constitutionnelle a déclenché une série de manifestations de masse de la part de groupes pro-démocratie et de groupes d’opposition au cours des trois dernières années. Ces mobilisations ont été violemment réprimées : il y a eu des coupures d’Internet ; les forces armées ont été déployées sur des lieux des manifestations ; des manifestations pacifiques ont été dispersées par la force faisant des dizaines de morts, dont des enfants ; des dizaines de dirigeants de l’opposition et de la société civile ont été arrêtés ; et on a procédé à la révision des lois afin de restreindre davantage la contestation pacifique.

Les appels de la société civile en faveur de réformes électorales sont ignorés depuis des années. Nous avons eu les élections législatives, puis le vote sur la réforme constitutionnelle, puis les élections locales et enfin les élections présidentielles. Nous continuerons de protester.

Les tensions politiques restent vives. Le 21 avril 2020, l’ancien Premier ministre Agbéyomé Kodjo et d’autres personnes ont été arrêtés à leur domicile après avoir contesté les résultats de l’élection présidentielle. Il a été accusé d’« atteinte à la sécurité de l’État, de diffusion de fausses nouvelles et de troubles aggravés à l’ordre public ». Il a été libéré sous caution le 24 avril 2020. Il lui est interdit de quitter le Togo sans autorisation, de faire des commentaires « tendant à la remise en cause des résultats de la présidentielle » et de tenir des « propos, déclarations, ou attitudes tendant à remettre en cause et à saper l’ordre constitutionnel et institutionnel ».

Au risque que des groupes armés du Sahel se répandent sur les pays côtiers, dont le Togo, s’ajoute l’instabilité de la situation, deux éléments menant déjà vers une répression accrue au nom de la lutte contre le terrorisme.

L’espace civique a toujours été restreint au Togo. Mais les lois récentes aggravent les choses.

Depuis le début de la répression des manifestations de masse en 2017, l’espace civique s’est encore dégradé dans le pays par l’adoption d’une législation répressive, par la répression des manifestations, par la réduction au silence des voix contestataires et par les entraves au droit à la liberté d’association.

Les autorités togolaises ont coupé Internet à plusieurs reprises, sapant la capacité des personnes à exercer leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’accès à l’information en ligne. Le 22 février 2020, jour de l’élection présidentielle, deux fournisseurs publics ont bloqué les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook Messenger et Telegram.

Les autorités ont coupé Internet sur tous les réseaux pendant neuf jours en septembre 2017, alors que se tenaient des manifestations menées par l’opposition. Le 25 juin 2020, la Cour de justice de la CEDEAO a jugé que les coupures d’internet de 2017 ont constitué des violations du droit à la liberté d’expression et a appelé les autorités togolaises à prendre des mesures pour garantir que ces faits ne se reproduisent pas.

Une récente enquête menée par The Guardian et Le Monde a révélé que les téléphones d’au moins six détracteurs du gouvernement togolais ont été visés par le logiciel espion Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group. Parmi les personnes visées figurent des membres de l’opposition et des membres du clergé : l’évêque catholique Benoît Alowonou, le prêtre Pierre Chanel Affognon et les membres de l’opposition Raymond Houndjo et Elliott Ohin.

En août 2019 l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi sur la sécurité intérieure qui restreint le droit à la liberté d’expression et qui pourrait être utilisée contre les personnes exprimant leur désaccord. Cette loi habilite le ministre de l’Administration territoriale et dans certains cas, les autorités locales, à ordonner des assignations à résidence, des contrôles d’identité, des détentions d’une durée maximale de 24 heures et l’expulsion des ressortissants étrangers. De plus, elle permet au ministre de l’Administration territoriale d’ordonner la suppression ou le blocage de l’accès à des contenus en ligne, ainsi que l’interruption des communications en ligne.

En décembre 2018, l’Assemblée nationale a adopté une loi sur la cybersécurité qui restreint gravement le droit à la liberté d’expression par l’instauration de peines de prison pour les injures en ligne, la diffusion de fausses nouvelles, l’atteinte aux bonnes mœurs et la diffusion des données de nature à troubler « l’ordre, la sécurité publique ou la dignité humaine ». En outre, cette loi confère également des pouvoirs supplémentaires à la police, notamment en matière de surveillance des équipements de communication ou informatiques, sans un contrôle judiciaire adéquat.

Le Code pénal révisé, adopté en novembre 2015, criminalise toujours la diffamation et les offenses contre des autorités publiques, et alourdit les peines prévues pour ces délits. Il a créé une nouvelle infraction, dont la définition est excessivement large, à savoir « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles », et prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Le Code pénal révisé criminalise le fait de proférer des chants séditieux dans des lieux ou réunions publics.

Ces lois ont été utilisées pour arrêter et garder sous détention des journalistes, des militants pro-démocratie et d’autres défenseurs des droits humains.

Sur le papier, le droit à la liberté d’expression est censé être protégé. Mais dans la pratique les journalistes sont intimidés lorsqu’ils écrivent sur des sujets sensibles, tels que le droit à la terre, la brutalité policière et la corruption.

La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) sanctionne fréquemment les journalistes et les médias. Le 23 mars 2020, la HAAC sanctionne les journaux L’Alternative et Liberté pour la publication d’articles concernant un responsable du ministère des Affaires étrangères et l’ambassadeur de France au Togo respectivement. Liberté a été suspendu pendant deux semaines et L’Alternative pendant deux mois au motif que la véracité de l’article « n’était pas établie ».

Le 30 mars 2020, la HAAC a sanctionné le journal Fraternité pour un article qualifiant de « zélées » les sanctions contre Liberté et L’Alternative. Fraternité a été suspendue pendant deux mois au motif que les propos tenus dans l’article étaient « discourtois, injurieux et diffamatoires ». Le 25 mars 2019, la HAAC a retiré sa licence au journal La Nouvelle au motif qu’il avait publié des « informations non vérifiées », incité à la haine ethnique et religieuse, porté atteinte à la vie privée des citoyens, de même que proféré des calomnies et des insultes.

Les défenseurs des droits humains ont exprimé des inquiétudes concernant les restrictions au droit de réunion pacifique et ont signalé qu’il est désormais impossible d’organiser une manifestation pacifique à portée de vue ou à portée de son de l’institution visée.

En août 2019, l’Assemblée nationale a adopté un nouveau texte modifiant la loi sur les rassemblements qui restreignait considérablement le droit à la liberté de réunion pacifique. Cette loi prévoit que les organisateurs de réunions et d’assemblées dans des lieux privés doivent informer les autorités locales à l’avance. Sont interdites de manière générale les manifestations sur les routes nationales, dans les zones de forte activité économique des centres urbains, dans les zones proches des institutions de l’État, des ambassades et des locaux des organisations internationales. La loi permet aux autorités locales de limiter le nombre de rassemblements par semaine dans leur zone et d’interdire une manifestation peu de temps à l’avance.

Le Code pénal révisé, adopté en novembre 2015, criminalise la participation et l’organisation de réunions ne respectant pas les formalités administratives exigées, indépendamment du nombre de participants. Ces infractions sont frappées des sanctions allant d’une amende de 50 000 francs CFA (environ 90 USD) à cinq ans d’emprisonnement. Il prévoit également que les organisateurs et manifestants pacifiques seront responsables de tout comportement violent ou criminel d’autres manifestants et de tout dommage corporel ou matériel ayant été causé.

Les autorités locales imposent souvent des itinéraires pour les manifestations organisées par les partis politiques et par les organisations de la société civile, ou les interdisent pour des motifs vagues, tels qu’une possible atteinte à l’ordre public. Les forces de sécurité, notamment la police, la gendarmerie et les forces armées, sont déployées sur les lieux de manifestation et ont à plusieurs reprises eu recours à un usage excessif de la force pour disperser des manifestants pacifiques. Cette situation a fait des dizaines de morts depuis 2017, y compris des mineurs. Des dizaines de personnes ont été arrêtées pour avoir participé à des manifestations.

La loi de 2019 sur la sécurité intérieure permet au ministre de l’Administration territoriale et, dans certains cas, aux autorités locales de suspendre des associations et d’ordonner la fermeture des « lieux de réunion ».

En avril 2016, le Conseil des ministres avait adopté un projet de loi sur le droit à la liberté d’association qui contenait des dispositions discriminatoires à l’encontre des « associations étrangères ou internationales », dont la définition reste imprécise. Ce projet de loi stipulait que les associations devaient respecter les lois et la morale du pays, ce qui pourrait être utilisé pour discriminer davantage les personnes LGBTQI+, car les relations sexuelles entre personnes consentantes de même sexe restent criminalisées en vertu du Code pénal.

Ce texte prévoyait également la dissolution d’associations par des membres du gouvernement sans qu’elles puissent faire appel à une décision indépendante et impartiale d’un tribunal après une audience équitable. Bien que le projet de loi n’ait pas encore été programmé pour adoption à l’Assemblée nationale, les groupes de défense des droits humains craignent qu’il ne soit adopté dans un avenir proche.

Plusieurs groupes de défense des droits humains ont signalé des difficultés lors de l’inscription de leur organisation. Par exemple l’Association des victimes de torture du Togo qui attend son certificat d’enregistrement depuis 2012, une situation qui mine sa capacité pour lever des fonds, notamment auprès de donateurs internationaux.

Source photo : Civicus