Auteur (s): International Crisis Group (ICG)

Type de publication: Rapport

Date de publication: 12 juin 2018

Lien vers le document original

La frontière : un terreau favorable à l’insurrection

Compétitions locales pour les ressources et faiblesse des Etats

La zone frontalière du Nord-Tillabéri, située à moins de 200 kilomètres de la capitale Niamey, constitue une périphérie relativement proche mais négligée par l’Etat central. Elle recouvre pourtant des espaces en transformation rapide : depuis la seconde moitié du vingtième siècle, un front pionnier agricole, essentiellement animé par la poussée démographique des paysans djerma et haoussa, progresse du sud vers le nord, réduisant les espaces pastoraux ou poussant les éleveurs du côté malien de la frontière. Des villages se créent dans des espaces auparavant vides ou qui accueillaient de rares campements. L’Etat nigérien peine à suivre ce front pionnier avec ses infrastructures et ses services. En particulier, l’Etat est quasiment absent de la zone qui jouxte la frontière, où nomadisent les éleveurs. Au-delà du manque de services publics, le lien à l’Etat y reste à construire.

Côté malien, la faiblesse de l’Etat central est plus criante et se double d’un éloignement beaucoup plus important de la capitale : la ville de Ménaka, érigée en cheflieu de la région en 2016, est presque aussi éloignée de Bamako (plus de 1 500 kilomètres) que Kidal, dans le Nord du pays. La région a été le théâtre de plusieurs rébellions touareg depuis les années 1990 qui ont amené l’Etat malien à progressivement se désengager.

Depuis la crise de 2012, la présence de l’Etat est devenue assez théorique, circonscrite aux seules villes. Le pouvoir appartient en réalité aux différents groupes politico-militaires qui s’appuient sur les communautés locales et se disputent le contrôle d’une économie en partie mafieuse. La situation au Mali est d’autant plus inquiétante que l’affaiblissement de l’Etat est concomitant d’une montée des tensions entre communautés touareg, dossaak et peul.

Les Peul sont pour la plupart des ressortissants nigériens que les sécheresses et la pression du front pionnier agricole au Nord-Tillabéri ont poussés du côté malien de la frontière. En position de faiblesse, ils ont subi de nombreuses prédations de la part de l’administration malienne quand elle était encore présente et de la part de jeunes bandits, souvent touareg mais aussi peul, qui disposent depuis les rébellions d’un accès facilité aux armes de guerre.

Le « métier des armes » à la frontière

Dans la zone frontalière, la socialisation d’un nombre croissant de jeunes au métier des armes constitue le fait marquant des deux dernières décennies. Aux yeux de la jeunesse, en particulier parmi les populations nomades, l’activité guerrière est valorisante, source d’émancipation sociale et économique. A partir des années 1990, les rébellions touchant le Nord du Mali de façon quasi continue et dans une moindre mesure le Nord du Niger engendrent une dissémination progressive des armes de guerre.

Les différents accords de paix et les programmes d’intégration ne parviennent pas à désarmer complètement les combattants. Or les armes ne servent pas seulement aux rébellions. Elles constituent l’outil principal d’un « métier des armes » qui permet aux jeunes de s’engager sur plusieurs « fronts » : défense de la communauté, revendication de droits sur les ressources locales, banditisme, protection des trafics. De part et d’autre de la frontière, l’accès facilité aux armes aggrave la létalité des violences en zone rurale et en change également la nature : il suscite l’émergence de groupes politico-militaires s’appuyant sur un vivier de professionnels de la violence.

Une cause peul ? La fabrication des tensions communautaires

S’il est difficile de parler de marginalisation de l’ensemble des populations peul au Niger, des groupes circonscrits de nomades peul, comme les Toleebe, sont effectivement moins intégrés aux rouages de l’Etat. Occupants récents de zones convoitées par d’autres groupes mieux représentés au sein de l’Etat comme les Djerma, ou mieux armés comme les Touareg, ils ne disposent pas non plus de chefferies de groupement nomade – terminologie officielle utilisée par l’administration – qui leur permettraient d’établir de meilleures relations avec les autorités publiques.

Ainsi, de la fin des années 1990 aux années 2010, des jeunes Peul se spécialisent progressivement dans le métier des armes, suivant l’exemple des jeunes Touareg et Dossaak de la zone frontalière. Ils partent à la recherche d’armes et de possibilités de mercenariat. C’est dans ce contexte qu’en 2012, des groupes jihadistes prennent le contrôle de la région de Gao, du côté malien de la frontière, accélèrent la circulation des armes de guerre et instrumentalisent une partie de ce réservoir d’hommes en armes, en particulier des jeunes Peul mal intégrés à une milice communautaire qui périclite.

Un nouveau foyer jihadiste

Une implantation récente dans la zone frontalière

Les groupes armés se revendiquant du jihad n’ont pas d’implantation ancienne du côté nigérien de la frontière. Leur développement est lié à la crise malienne de 2012. Alors que l’Etat malien fuit le Nord du pays, des groupes jihadistes prennent le contrôle de la région de Gao. Par opportunisme ou pour se protéger, de nombreux jeunes les rejoignent, dont certains viennent du Niger voisin.

En janvier 2013, l’opération militaire française Serval provoque la débandade des jihadistes dans le Nord du Mali. Beaucoup des jeunes recrues, en particulier les Peul, retournent au Niger avec l’accord tacite de l’Etat, qui tente de négocier le retour pacifique et le désarmement des membres des groupes armés, avec lesquels il a gardé contact tout au long de l’année 2012.

Le 30 octobre 2014, trois attaques simultanées visent la prison de Ouallam, une patrouille militaire près de Bani Bangou et des positions des FDS au camp de Mangaïzé, au Niger. Ce sont les premières d’une série d’attaques qui scellent le rapprochement entre des combattants peul nigériens, qui peinaient jusque-là à trouver leur place dans le paysage politico-militaire, et des groupes jihadistes qui instrumentalisent les tensions locales pour combattre l’Etat nigérien.

Une « gouvernance » a minima des zones sous influence

Les groupes jihadistes sont principalement installés du côté malien de la frontière, en particulier au sud de la route menant d’Ansongo à Ménaka. Sans avoir de base fixe, ils exercent néanmoins une influence certaine du côté nigérien, que ce soit sur les campements et villages du Niger ou sur les camps de réfugiés maliens. Parmi la population, un réseau de sympathisants les renseigne, facilite leur approvisionnement, et parfois les rejoint lors d’opérations armées.

Des deux côtés de la frontière, les jihadistes sont peu visibles et imposent, dans les campements et sur quelques marchés permanents, une version de la Charia – la loi islamique – qui n’apparait pas aussi intrusive que dans d’autres zones de la région sahélienne sous l’influence d’autres groupes jihadistes. Comme ils l’ont fait dans le centre du Mali, ils développent une forme d’administration locale et fournissent des services à la population, en garantissant notamment un accès aux mares, aux puits et aux pâturages, et en mettant fin aux rackets perpétrés par des groupes armés côté malien. En contrepartie, ils imposent aux pasteurs une zakat, taxe islamique estimée au quarantième des troupeaux. Un système rudimentaire de justice est également instauré. Les jihadistes qui abusent de leur position pour se livrer à des actes de prédation sont punis par le groupe.

Ainsi, l’insurrection jihadiste à la frontière avec le Mali est différente de celle de Boko Haram, que le Niger affronte dans la région de Diffa, dans le Sud-Est du pays. Si les deux mouvements se revendiquent du jihad, ils ne se livrent pas à un même niveau de violence contre les populations civiles et l’attitude des populations locales à leur égard n’est donc pas la même. La violence vis-à-vis des représentants de l’Etat n’atteint pas non plus les mêmes niveaux : alors que Boko Haram s’en prend également aux représentants civils de l’Etat, les groupes jihadistes à la frontière Niger-Mali visent essentiellement des cibles militaires. Enfin, l’importante fluidité entre groupes armés, jihadistes ou non, explique que de nombreux combattants aient changé d’affiliation ces dernières années. Dès lors, les réponses à cette violence doivent être adaptées.

Une réponse entre dialogue et militarisation

Eradiquer la menace : les réponses sécuritaires

Face à l’activité jihadiste, le Niger a choisi de renforcer son dispositif sécuritaire. En 2014, une première opération, intitulée Zarmaganda, du nom d’un ancien royaume djerma, est mise sur pied dans le Nord-Tillabéri afin de sécuriser la frontière avec le Mali. Après une série d’attaques contre les FDS, le président Issoufou juge le dispositif insuffisant et le remplace en juin 2017 par l’opération Dongo – « foudre » en langue djerma –, une « force mieux armée et plus mobile forte de 245 hommes principalement basée à Tilwa ». En mars 2017, les autorités nigériennes déclarent l’état d’urgence pour les régions de Tillabéri et Tahoua.

Ces mesures, inspirées de celles mises en place pour contrer l’expansion de Boko Haram à Diffa, pèsent sur l’économie locale et génèrent des frustrations. Les populations les perçoivent parfois comme une punition collective, alors que les groupes jihadistes actifs à la frontière s’en prennent assez rarement aux civils.

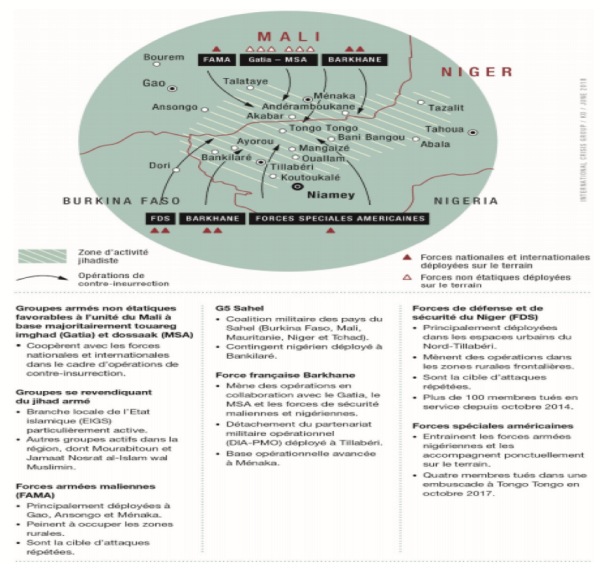

Pour expliquer leur incapacité à sécuriser la zone, les forces de sécurité nigériennes soulignent l’extrême faiblesse voire l’absence de l’Etat malien de l’autre côté de la frontière, où les éléments jihadistes auraient leurs principales bases arrière. Les Forces armées maliennes (FAMA) mais aussi la mission des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), dès sa création en 2013, ont déployé quelques contingents dans les zones frontalières d’Ansongo et de Ménaka, mais ces forces isolées et peu nombreuses sortent peu des bases urbaines. Face à la faiblesse de l’administration malienne, les autorités nigériennes se sont résignées à établir des relations pragmatiques avec les groupes armés qui contrôlent de facto la frontière, notamment le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) et le Gatia, qui recrutent principalement parmi les groupes dossaak et touareg. Des actions coordonnées entre ces groupes et les forces nigériennes permettent par exemple de sécuriser des axes commerciaux transfrontaliers.

Les groupes armés à base communautaire : auxiliaires de la lutte contre les jihadistes

Début 2018, le MSA et le Gatia ont engagé de nouveaux combats directs contre des groupes armés désignés comme des « malfrats » ou des éléments de l’Etat islamique dans la région de Ménaka. La plupart des combats se sont déroulés cette fois du côté malien de la frontière, mais quelques accrochages ont aussi eu lieu dans la zone de Bani Bangou, au Niger.

A partir de février 2018, plusieurs sources locales et internationales ont mentionné le soutien, beaucoup plus actif et assumé, apporté par les forces françaises au MSA et au Gatia, en particulier lors de l’attaque de la base supposée d’Abou Walid al-Sahraoui le 22 février 2018 dans la zone frontalière.De leur côté, sans l’admettre officiellement, les autorités nigériennes semblent soutenir des actions militaires visant à repousser et contenir l’essentiel des violences armées du côté malien de la frontière.

La collaboration militaire avec ces groupes non étatiques, fins connaisseurs du terrain, répond à l’incapacité des opérations officielles comme la force du G5 Sahel, coordination militaire de cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad), la Minusma ou même la force française Barkhane à occuper efficacement et durablement les espaces ruraux. Les opérations récentes semblent d’ailleurs avoir fait reculer les groupes militants présents dans la zone frontalière.

Depuis l’attaque d’octobre 2017 à Ayorou, les forces de sécurité nigériennes n’ont plus fait l’objet d’attaques significatives sur leur territoire près de la frontière malienne. Cependant, le recours aux groupes politico-militaires maliens à des fins contre-insurrectionnelles n’est pas sans danger. Comme le souligne un groupe d’experts (dont un analyste de Crisis Group) dans une récente tribune, « l’utilisation de milices à base communautaire dans la lutte antiterroriste comporte d’importants risques d’abus contre les civils. Elle provoque déjà d’inquiétantes réactions en chaîne qui poussent des groupes rivaux dans les bras des djihadistes ».

Par ailleurs, contrairement aux groupes paramilitaires qui ont aidé les armées nigériane et camerounaise dans la lutte contre Boko Haram, les groupes politico-militaires comme le MSA et le Gatia agissent de manière autonome et ont leurs propres ressources et capacités militaires. Bien qu’ils appellent officiellement les Etats malien et nigérien à s’engager pour la sécurisation de la zone, ils agissent également selon leurs propres agendas. Leurs intérêts politico-économiques, plus précisément la prétendue implication d’une partie de leurs membres dans l’économie des trafics transfrontaliers, ne sont pas compatibles avec le redéploiement de l’Etat malien et pourraient à terme créer de nouvelles tensions dans la zone.

De leur côté, les groupes jihadistes ont bien compris qu’ils ont intérêt à attiser le brasier qui s’allume à la frontière. Alors que jusqu’ici ils visaient principalement des cibles militaires, ils ont sans doute participé au massacre de civils dossaak fin avril 2018. Mis sous pression par les opérations militaires occidentales, ils cherchent à envenimer les tensions intercommunautaires.

Dialoguer avec les hommes en armes

En septembre 2017, à l’initiative du ministère de l’Intérieur, un comité composé de quinze personnalités issues des communautés peul est créé afin d’unifier les efforts de dialogue « entre la communauté peulh de la zone nord Tillabéry et l’Etat du Niger ». Néanmoins, ce comité n’a pas été très actif jusqu’à présent.

Beaucoup de questions restent donc en suspens sur les modalités concrètes du dialogue. Comment convaincre les autorités militaires françaises de suspendre les opérations dans certaines zones lorsque l’Etat nigérien veut négocier ? Faut-il aller jusqu’à ouvrir une véritable négociation politique avec ces groupes ? Ces derniers ne paraissent pas disposés à le faire pour l’instant et n’ont pas formulé de revendications structurées en ce sens.

Faut-il plutôt ouvrir un dialogue visant à affaiblir les groupes les plus radicaux en « séparant jihadistes et combattants », selon l’expression d’un haut fonctionnaire nigérien ? Cette dernière approche, qui séduit actuellement une partie des autorités nigériennes, semble la plus réaliste à court terme : il s’agirait de dissocier les simples combattants, souvent engagés par opportunisme ou manque d’alternatives, des dirigeants politiques les plus intransigeants et les moins ouverts au dialogue.

Sortir du cadre de la contre-insurrection

Mettre l’action militaire au service d’une approche politique

Les opérations ciblées menées par les forces occidentales devraient être suspendues durant certaines phases clés du dialogue politique, quitte à obtenir des groupes armés jihadistes des concessions similaires. Privilégier le dialogue politique sur la conduite des opérations militaires peut avoir un coût opérationnel en laissant par exemple à l’adversaire le temps de reconstituer ses forces. Ce risque est réel mais les autorités politiques qui seront chargées du dialogue doivent l’accepter.

De même, les autorités maliennes et nigériennes devraient prendre des mesures telles que la libération des prisonniers ou la suspension provisoire des patrouilles, afin de créer de la confiance. Enfin, sur le terrain, des forces de prévôté doivent accompagner les troupes pour s’assurer qu’elles ne commettent pas d’exactions à l’égard des populations.

Ouvrir un cadre de dialogue avec les groupes armés, y compris ceux qui se revendiquent du jihad

Les tentatives avortées au début de l’année 2017 témoignent de la difficulté d’engager le dialogue. Pour le relancer, le gouvernement nigérien pourrait mener une politique de pardon et proposer des formes de reconversion à ceux qui seront prêts à déposer les armes, y compris certains jihadistes.107 Le cas échéant, il pourrait également envisager d’intégrer dans les forces de sécurité, notamment dans les forces de police territoriale, certains éléments n’ayant pas commis de crimes graves et désireux de contribuer à la sécurité du pays.

En parallèle, la justice devra continuer à faire son travail pour que les responsables des crimes graves, notamment les meurtres de civils, soient identifiés et jugés quel que soit le groupe armé auquel ils appartiennent. Les forums de dialogue intercommunautaire, souvent animés par les ONG, constituent des outils complémentaires d’une telle politique. Ils devraient recevoir un soutien approprié des autorités et des partenaires des deux côtés de la frontière. Le gouvernement nigérien doit aussi montrer qu’il se soucie du sentiment de marginalisation des communautés peul nomades du Nord-Tillabéri.

De leur côté, les représentants souvent autoproclamés de ces populations ne doivent pas exagérer la stigmatisation générale dont les Peul font l’objet au Niger et mieux organiser leur représentation. Un projet circonscrit de réorganisation administrative de la chefferie dans le Nord-Tillabéri, établi en concertation avec l’ensemble des communautés et ayant pour objectif une meilleure représentation des populations nomades minoritaires, pourrait grandement faciliter le dialogue.

Suspendre le recours aux groupes armés à base communautaire lors des opérations anti-jihadistes

Loin d’être la solution, la constitution ou le renforcement de groupes armés est le cœur du problème à la frontière. Il faut suspendre les opérations anti-jihadistes coordonnées avec les groupes armés à base communautaires. La coopération avec ces groupes devrait plutôt s’exercer dans le cadre de missions de sécurisation des populations civiles, formalisée, temporaires et inclusives.

Pour fonctionner pleinement, il faudrait cependant que cette mission temporaire soit représentative de l’ensemble des communautés vivant le long de la frontière et notamment des populations peul nomades pour l’instant peu intégrées au dispositif sécuritaire.

Il serait utile que les autorités nigériennes détachent ces éléments auprès du dispositif chargé de sécuriser la frontière côté malien. Cela pourrait se faire par exemple dans le cadre des activités de la force du G5 Sahel.

Soutenir les populations et favoriser le développement économique de la zone frontalière

A moyen terme, le développement économique ne requiert pas nécessairement de vastes plans publics mais pourrait passer par des projets modestes de mise en valeur du territoire comme la construction et l’entretien de puits. Vitaux pour les communautés locales, mais sources de conflits potentiels, ces projets doivent être conçus comme des moyens de « sécuriser un accès équitable et durable à l’eau » et de favoriser le contact pacifique entre communautés, en s’inspirant des « puits de la paix » mis en place entre 2006 et 2011 dans la région de Diffa.

Dans des régions habitées par des populations semi-nomades, l’Etat, avec par exemple le concours de l’Alliance Sahel, a également intérêt à repenser la forme des services publics. Ainsi, le manque d’accès à la justice est un facteur favorisant le recours aux armes, qui apparait aux populations comme le seul moyen de défendre leurs droits ou leurs biens. L’instauration d’une justice foraine (des cours de justice civile mobiles allant au contact des populations) pourrait pallier ce manque sans mobiliser d’énormes moyens.

De même, dans le domaine scolaire, un secteur pouvant à terme offrir une alternative au métier des armes, les autorités pourraient explorer avec leurs partenaires des moyens de favoriser la scolarisation des nomades, par exemple à travers la mise en place d’internats gratuits pour les enfants de pasteurs. L’Etat doit enfin regagner la confiance des communautés vivant à la frontière, ce qui nécessite de mieux assurer leur sécurité, par exemple à travers des patrouilles de police territoriale représentatives de l’ensemble des communautés locales.

Les Wathinotes sont soit des résumés de publications sélectionnées par WATHI, conformes aux résumés originaux, soit des versions modifiées des résumés originaux, soit des extraits choisis par WATHI compte tenu de leur pertinence par rapport au thème du Débat. Lorsque les publications et leurs résumés ne sont disponibles qu’en français ou en anglais, WATHI se charge de la traduction des extraits choisis dans l’autre langue. Toutes les Wathinotes renvoient aux publications originales et intégrales qui ne sont pas hébergées par le site de WATHI, et sont destinées à promouvoir la lecture de ces documents, fruit du travail de recherche d’universitaires et d’experts.

The Wathinotes are either original abstracts of publications selected by WATHI, modified original summaries or publication quotes selected for their relevance for the theme of the Debate. When publications and abstracts are only available either in French or in English, the translation is done by WATHI. All the Wathinotes link to the original and integral publications that are not hosted on the WATHI website. WATHI participates to the promotion of these documents that have been written by university professors and experts.